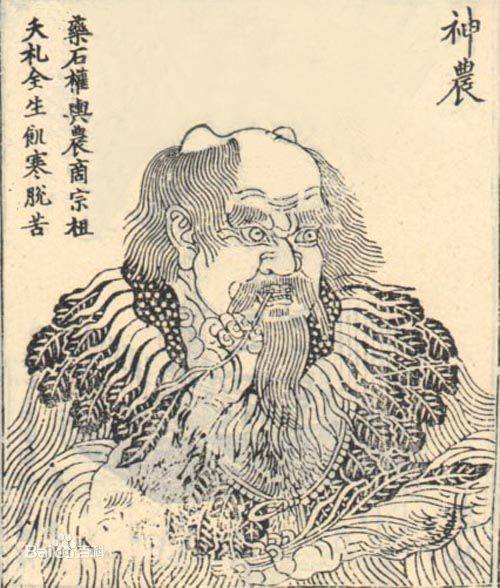

茶起源:神农氏与峡州地带、神农架的渊源关系

唐代茶圣陆羽的茶学巨著《茶经》里写到:“茶之为饮,发乎神农氏,闻于鲁周公。”《神农本草经》里说:“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼(即茶)而解之。”这是迄今为止发现的关于茶的最早文字记载。神农氏也是与三峡茶结缘最早的名人,神农氏居住地就在峡州境内神农架。神农,也就是远古三皇之一的炎帝,相传生活在公元前2700多年前。一种传说,神农为了给人治病,经常到深山野岭去采集草药,他不仅要走很多路,而且还要对采集的草药亲口尝试,体会、鉴别草药的功能。因为神农身体是琉璃玉体水晶心,他能看到自己的心肝五脏。神农尝无毒的草时,通体晶莹透亮;尝到有毒的草时,体内就趵出乌黑的黑水来,毒性越大,肚里的黑水就越多。一天,神农中了七十几种毒,他看到自己体内先是五脏发黑,不久,蔓延全身,头脑发昏。就在他快要倒下去时,无意中他看到一丛灌木,顺手扯了两片嫩叶,放到口中,不料一进口,一股清香直透心肺。他接着又采吃了几片,随着叶片由喉咙、食道、到胃肠,叶片流淌到那里,黑水就消除到那里,一会功夫,神农通体又透明闪亮了。这树叶就是茶叶,后来神农就用它来解毒。这个神农发现茶的民间故事,也是先从药用开始,然后转为饮用,是合乎实际的。二种说法,天神所赐,神农发现。当时神农氏给人治病,不但需要亲自爬山越岭采集草药,而且还要对这些草药进行熬煎试服,以亲身体会、鉴别草药的性能。有一天,神农氏采来了一大包草药,把它们按已知的性能分成几堆,就在大树底下架起铁锅,放入溪水,生火煮水。当水烧开时,神农打开锅盖,转身去取草药时,忽见有几片树叶飘落在锅中,当即又闻到一股清香从锅中发出,神农好奇地走近细看,只见有几片叶子飘浮水面,水中汤色渐呈黄绿,并有清香随着蒸汽上升而缓缓散发。他用碗舀了点汁水喝,只觉味带苦涩,清香扑鼻,喝后回味香醇甘甜,而且嘴不渴了,人不累了,头脑也更清醒了,不觉大喜。于是从锅中捞起叶子细加观察,似乎锅边没有此树,心想:“一定是天神念我年迈心善,采药治病之苦,赐我玉叶以济众生”。自此,一边继续研究这种叶子的药效,一边涉足群山寻找此种树叶。一天,神农终于在不远的山坳里发现了几棵野生大茶树,其叶子和落入锅中的叶片一模一样,熬煮汁水黄绿,饮之其味也同,神农大喜,遂定名为“茶”,并取其叶熬煎试服,发现确有解渴生津、提神醒脑、利尿解毒等作用。因此在百草之外,被认为是一种养生之妙药。据说,当年神农发现的这种“茶”,就是今天被人们称作茶的树叶。

唐代茶圣陆羽的茶学巨著《茶经》里写到:“茶之为饮,发乎神农氏,闻于鲁周公。”《神农本草经》里说:“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼(即茶)而解之。”这是迄今为止发现的关于茶的最早文字记载。神农氏也是与三峡茶结缘最早的名人,神农氏居住地就在峡州境内神农架。神农,也就是远古三皇之一的炎帝,相传生活在公元前2700多年前。一种传说,神农为了给人治病,经常到深山野岭去采集草药,他不仅要走很多路,而且还要对采集的草药亲口尝试,体会、鉴别草药的功能。因为神农身体是琉璃玉体水晶心,他能看到自己的心肝五脏。神农尝无毒的草时,通体晶莹透亮;尝到有毒的草时,体内就趵出乌黑的黑水来,毒性越大,肚里的黑水就越多。一天,神农中了七十几种毒,他看到自己体内先是五脏发黑,不久,蔓延全身,头脑发昏。就在他快要倒下去时,无意中他看到一丛灌木,顺手扯了两片嫩叶,放到口中,不料一进口,一股清香直透心肺。他接着又采吃了几片,随着叶片由喉咙、食道、到胃肠,叶片流淌到那里,黑水就消除到那里,一会功夫,神农通体又透明闪亮了。这树叶就是茶叶,后来神农就用它来解毒。这个神农发现茶的民间故事,也是先从药用开始,然后转为饮用,是合乎实际的。二种说法,天神所赐,神农发现。当时神农氏给人治病,不但需要亲自爬山越岭采集草药,而且还要对这些草药进行熬煎试服,以亲身体会、鉴别草药的性能。有一天,神农氏采来了一大包草药,把它们按已知的性能分成几堆,就在大树底下架起铁锅,放入溪水,生火煮水。当水烧开时,神农打开锅盖,转身去取草药时,忽见有几片树叶飘落在锅中,当即又闻到一股清香从锅中发出,神农好奇地走近细看,只见有几片叶子飘浮水面,水中汤色渐呈黄绿,并有清香随着蒸汽上升而缓缓散发。他用碗舀了点汁水喝,只觉味带苦涩,清香扑鼻,喝后回味香醇甘甜,而且嘴不渴了,人不累了,头脑也更清醒了,不觉大喜。于是从锅中捞起叶子细加观察,似乎锅边没有此树,心想:“一定是天神念我年迈心善,采药治病之苦,赐我玉叶以济众生”。自此,一边继续研究这种叶子的药效,一边涉足群山寻找此种树叶。一天,神农终于在不远的山坳里发现了几棵野生大茶树,其叶子和落入锅中的叶片一模一样,熬煮汁水黄绿,饮之其味也同,神农大喜,遂定名为“茶”,并取其叶熬煎试服,发现确有解渴生津、提神醒脑、利尿解毒等作用。因此在百草之外,被认为是一种养生之妙药。据说,当年神农发现的这种“茶”,就是今天被人们称作茶的树叶。

陆羽《茶经》中关于峡州茶的记载

陆羽《茶经》开篇之语“茶者,南方之嘉木也。”说明了茶最早是孕育、发生和发展于南方的。陆羽在《茶经》中把三峡地区的茶叶列为山南茶之首。“一之源”记载:巴山峡川有两人合抱者,伐而掇之; “七之事” 《夷陵图经》记载:黄牛、荆门、女观、望州等山,茶茗出焉;“八之出”记载:山南,以峡州上(峡州生远安、宜都、夷陵三县山谷),襄州、荆州次,衡州下,金州、梁州又下。

按照唐代的地理概念,“巴山峡川”包括从万县到宜宾,沿长江南岸山区十几个大小河谷地带,以及大娄山的川、黔、滇的交界山区。这是个较大范围的地域,在唐代时是重要产茶区,其中尤以“峡州”为主。而根据 “当代茶圣”吴觉农教授的解释,唐代山南道的峡州包括远安、宜都、夷陵三县,作为唐代著名的产茶地带,山南道生产的茶不仅有名,品目也很多。如峡州小江园、夷陵茶、明月、碧涧、茱萸、方蕊,归州茶等,名气都很大。